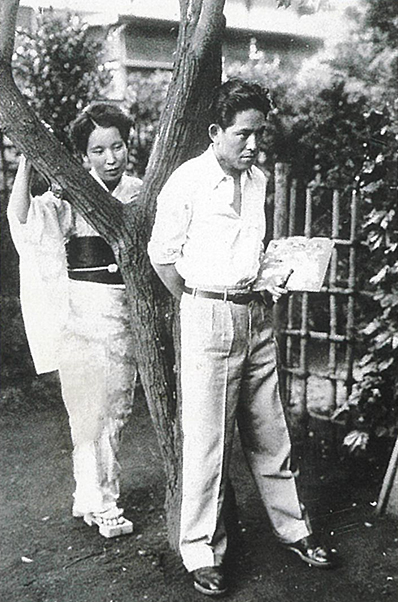

(『宇野千代 女の一生』より)

千代の最初の夫は、継母・リュウの姉の息子、つまり従兄弟の藤村忠でした。19歳だった千代は、京都で学生だった藤村との同棲生活を経て、藤村の東京帝国大学進学と共に上京しました。千代は色々な仕事をしながら生活を支えています。そのなかに 料理店での給仕の仕事があり、そこで後に千代が小説を発表するきっかけとなった「中央公論」編集長との出会いもありました。

藤村と結婚した後、藤村の就職に伴って札幌に移住して暮らすなかで、千代は懸賞小説に応募。大正10年、千代24歳のとき、『脂粉の顔』が一等になりました。そして当時、若手作家の憧れだった「中央公論」にも別の作品が掲載され、千代は文壇へのデビューを果たしたのでした。原稿料を手にして、千代は岩国へ一時帰郷し、母や弟妹と再会しています。

千代はそのまま札幌へは帰りませんでした。東京での列車の乗り継ぎの間に中央公論の編集長を訪ねたところ、そこに二人目の夫となる尾﨑士郎がいたのです。

尾﨑士郎は、千代が応募した懸賞小説で二等になった若手作家です。二人は意気投合し、千代は駅に戻ることはありませんでした。千代25歳のことでした。

尾﨑と千代は、東京の馬込村で同棲を始めました。そこで、尾﨑の周りを囲む川端康成、萩原朔太郎などの文士との交流が始まっています。

大正13年(1924)、藤村との離婚が成立すると、千代は尾﨑と結婚しました。作家としては、『或る女の生活』を発表し、作品集『幸福』を刊行するなど、その地位を固めつつありました。

昭和元年(1926)には半年間、岩国の新港に尾﨑と滞在しています。その時のことを千代は後にこう記しています。

── 尾﨑と一緒に私の田舎へ出掛けて行ったのは、或る年の夏であった。祖母が口を利いてくれて、私たちは新港の山の上にある、小さな一軒の家を借り、一夏、そこで仕事をした。物好きな人の建てた別荘と言うことであったが、山の上から見る瀬戸内海の風景は格別であった。新港。ここは私が一度となく、故郷を捨てて出奔した、その港であった。ぽう、ぽう、といまも汽笛が鳴る。その音もあの昔と全く同じであるのに、何と長閑(のどか)に聞こえることか。人間の感じることはそのときどきの状況によって、こんなにも変わるものか。ここに私たちのいる間に、母も弟妹たちもたびたびやって来た。「何ちゅう尾﨑さんはええお人じゃろう」と言って、母が嘆声をあげた ──『生きて行く私』より

昭和5年(1930)、33歳だった千代は、尾﨑と離婚しました。千代は新聞に小説を連載するなど、執筆はますます盛んでした。後年、「いちばん好きだったのは尾﨑です」と語っています。

その昭和5年(1930)、千代は取材で画家・東郷青児と出会いました。東郷はガス中毒による情死未遂事件を起こしており、これを取材するための訪問でした。そして、その日からともに暮らすことになりました。

東郷との生活は3年ほどでしたが、後に「二番目に好きだったのは東郷青児です」と答えています。

千代の初期の代表作『色ざんげ』は、東郷をモデルにしたものです。